ЎЎЎЎЛщУРЙъОпөДЯM»Ҝ¶ј•юЧсСӯЦшДіР©ТҺ(guЁ©)ВЙ�����Ј¬шқЧУТІІ»АэНв��ЎЈрB(yЁЈng)шқХЯИз№ыДЬүтХЖОХЯM»ҜөДТҺ(guЁ©)ВЙ����Ј¬ҢўК№өГЩҗшқөДЕдҢҰУэ·N№ӨЧчКВ°л№Ұұ¶��Ј¬ТФПВҫНҪьҙъУРкPЯM»ҜөДҺЧ·NЦШТӘҢWХfөДЦчТӘғИ(nЁЁi)ИЭәНСЭЧғФЪЩҗшқУэ·NЙПөД‘ӘУГЯMРР¶уТӘөДкUКц��ЎЈ

ЎЎЎЎТ»��ЎўФзЖЪЯM»ҜХ“

ЎЎЎЎҪy(tЁҜng)ЦОҡWЦЮЦРКАјoЯ_”ө(shЁҙ)°ЩДкөДЎ°Йс„“(chuЁӨng)Х“ЎұәНЎ°Оп·NІ»ЧғХ“ЎұХJһй����Ј¬КАйgИfОпЈ¬°ьАЁИЛФЪғИ(nЁЁi)����Ј¬¶јКЗЙПөЫғHУГБщМмөД•rйg„“(chuЁӨng)ФміцҒнөД�ЎЈ·ЁҮшІ©ОпҢWјТјжЧчјТІјШSЈЁG.L.L. de Buffon�����Ј¬1707ЎӘЎӘ1788Ј©»тФSҝЙТФХfКЗёТУЪМбіцЙъОпОп·NҝЙЧғөДөЪТ»ИЛ�ЎЈЛыФшИО·ЁҮш»КјТЦІОпҲ@Ҳ@йLЈ¬йLЖЪҸДКВУоЦжәНОп·NөДЖрФҙСРҫҝ����ЎЈЛыҳOБҰі«Ң§Ў°ЮD(zhuЁЈn)ЧғХ“ЎұЈ¬МбіцЎ°ЙъОпөДЧғ®җ»щУЪӯh(huЁўn)ҫіөДУ°н‘ЎұөДФӯАн��Ј¬өЪТ»ҙОМбіц¬F(xiЁӨn)ҙъ„УОпЖрФҙУЪФӯКј„УОпөДУ^ьc����ЎЈАэИз—«ПўУЪ‘ТСВәН•зТ°өДҺrшқЈЁrock doveЈ©КЗИЛоҗп•рB(yЁЈng)өДјТшқәНҫУЧЎФЪіЗжӮ(zhЁЁn)шқоҗөДЧжПИЎЈ

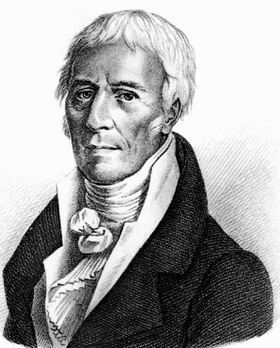

ІјШS

ЎЎЎЎАӯсRҝЛЈЁJ.B. Lamarck����Ј¬1744ЎӘЎӘ1829Ј©КЗБнТ»О»ЦшГыөД·ЁҮшІ©ОпҢWјТЈ¬ҝЖҢWЯM»ҜХ“өД„“(chuЁӨng)КјИЛ�����ЎЈ1801ДкЈ¬Лыіц°жБЛЎ¶ҹoј№Чө„УОп·ЦоҗПөҪy(tЁҜng)Ў·Т»•ш�Ј¬ФЪ•шЦРКЧҙО°l(fЁЎ)ұнБЛІ»әЬГчҙ_өДЙъОпЯM»ҜУ^ьcЈ»1809Дк��Ј¬ФЪЛы65ҡq•rҢ‘іЙБЛГыЦшЎ¶„УОпөДХЬҢWЎ·���Ј¬ұИЭ^Ф”јҡөШМбіцЙъОпЯM»ҜҢWХfөДТӘьc���ЎЈЛыХJһйөНөИЙъГьҝЙУЙ·ЗЙъГьОпЩ|(zhЁ¬)ЯBАm(xЁҙ)өШ®a(chЁЈn)ЙъіцҒнЈ¬Оп·NУЙУЪӯh(huЁўn)ҫіЧғ»ҜәНЕcҙЛПакPөДРиТӘ¶шөГөҪІ»Н¬өД°l(fЁЎ)Х№�Ј¬ІўНЁЯ^К№УГәНІ»К№УГҒнУ°н‘Жч№ЩөДЧғ»ҜЈ¬Ң§ЦВРВЖч№ЩУЙУЪғИ(nЁЁi)ФЪөДғAПтРФ¶шіҜёьҸНлs����ЎўёьНкЙЖөД·ҪПтСЭЧғ����ЎЈәуИЛҢўЛыөДҝҙ·Ёҡwј{іЙЎ°УГЯMҸUНЛЎұәНЎ°«@өГРФЯzӮчЎұғЙ—l·Ё„tЎЈ

АӯсRҝЛ

ЎЎЎЎЛщЦ^Ў°УГЯMҸUНЛЎұ����Ј¬ТвЦёДіР©Жч№ЩУЙУЪҪӣ(jЁ©ng)іЈК№УГЈ¬АэИзЩҗшқіб°төДпwРРЯ\„УДЬБҰ���Ј¬ЛьӮғҫНҝЙйLКўІ»ЛҘ����Ј»¶шДіР©Жч№ЩИз№ыІ»ҙуіЈУГЈ¬АэИзУ^ЩpшқөДіб°т����Ј¬ЛьӮғҫНҝЙДЬФЪҳӢ(gЁ°u)ФмәН№ҰДЬ·ҪГжЦрқuНЛ»ҜЈ¬ЙхЦБіЙһйәЫЫEЖч№Щ��ЎЈ

ЎЎЎЎЎ°«@өГРФЯzӮчЎұкUКцБЛЎ°УГЯMҸUНЛЎұҢWХfөДғИ(nЁЁi)әӯәНҢҚЩ|(zhЁ¬)�����Ј¬ЛьФҮҲDХfГч����Ј¬Жч№ЩЦ®ЛщТФТ»ҙъҪУТ»ҙъөШК№УГЈ¬ФҪУГФҪ°l(fЁЎ)Я_�Ј¬кPжIҫНФЪУЪЯ@·NЎ°К№УГЎұөДРЕПўДЬҙъҙъПаӮчЈ¬ЦрқuАЫ·e�����Ј¬ЧоҪKҢ§ЦВФ“Жч№ЩЩ|(zhЁ¬)өДпwЬS����ЎЈАэИзТ°шқЯM»ҜһйҫЯУРҡwіІРФөДјТшқ�ЎЈ

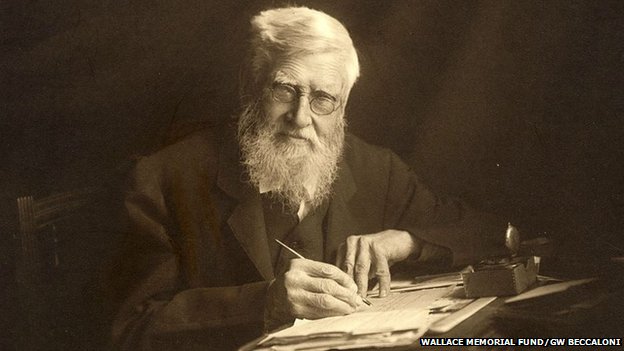

ЎЎЎЎУўҮшІ©ОпҢWјТИAИRКҝЈЁAfred Russel Wallace�Ј¬1823ЎӘЎӘ1913Ј©ФЪ1858Дк6ФВӘҡБўМбіцБЛЙъОпКЬӯh(huЁўn)ҫіөДЯx“сүәБҰІ»”а°l(fЁЎ)ЙъЧғ»ҜөДЯM»ҜҢWХfЈ¬ІўҢўЛыөДЦчТӘУ^ьcҢ‘іЙХ“ОДЎ°ҹoПЮЖ«лxФӯКјоҗРНөДғAПтЎұјДХҲГыҡвәЬҙуөДЯ_ –ОДХҲҪМ���ЎЈлmХfКЗХҲҪМ����Ј¬ө«ҢҚлHЙПТІКЗМф‘р(zhЁӨn)��Ј¬Т»·NХlПИҪТКҫЙъОпЯM»ҜТҺ(guЁ©)ВЙөДёӮЩҗәНМф‘р(zhЁӨn)���Ј¬Я_ –ОДйҶОДәуКЬөҪәЬҙуХр„У����Ј¬у@Ү@ИAИRКҝөДПл·Ёҫ№әНЛыИзіцТ»ЮH���Ј»Н¬•rТІҙЩК№ӘqФҘІ»ӣQөДЯ_ –ОДНҙПВӣQРДјУҝмҢўЛыөДҫЮЧчХыАнё¶ичЎЈ

ИAИRКҝ

ЎЎЎЎёщ“ю(jЁҙ)ФзЖЪЯM»ҜХ“���Ј¬ЩҗшқөДЕдҢҰУэ·NҫНКЗНёЯ^ИЛһйҝШЦЖөДӯh(huЁўn)ҫіУ°н‘��Ј¬К№шқЧУөДДіР©МШРФЯM»Ҝ��Ј¬ПтёьҸНлs���ЎўёьНкЙЖөД·ҪПтСЭЧғ°l(fЁЎ)Х№��Ј¬ЦрқuАЫ·e��Ј¬ЧоҪKЙхЦБДЬҢ§ЦВФ“МШРФЎ°Щ|(zhЁ¬)өДЧғ»ҜЎұ�ЎЈ

ЎЎЎЎ¶ю����ЎўЯ_ –ОДЯM»ҜХ“

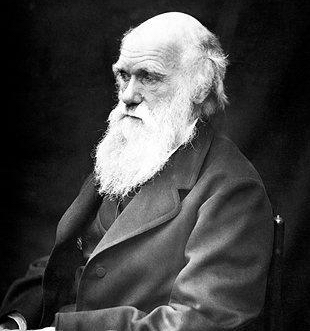

ЎЎЎЎУўҮшІ©ОпҢWјТЯ_ –ОДЈЁC.R. DarwinЈ¬1809ЎӘЎӘ1882Ј©ФЪ1859ҹoіц°жөДЎ¶Оп·NЖрФҙЎ·Т»•шЦР�����Ј¬Т»·ҪГжТэЕeҙуБҝ¬F(xiЁӨn)ҙж»т»ҜКҜөДОп·NәНӮҖуwЧчЧC“ю(jЁҙ)����Ј»БнТ»·ҪГжЛыІўІ»НЈБфФЪЧC“ю(jЁҙ)ұҫЙнЈ¬¶шКЗёьЙоИлТ»ІҪ�Ј¬МбіцјЩХfЈ¬ФҮҲDҪвбҢЯ@Р©¬F(xiЁӨn)ПуЦ®йgөДғИ(nЁЁi)ФЪВ“(liЁўn)Пө��Ј¬ҸДАнХ“ЙПјУТФМбёЯЎЈЯ@ТІКЗЯ_ –ОД„ЩИЛТ»»IЦ®МҺ����ЎЈЯ_ –ОДөДЙъОпЯM»ҜХ“ЦчТӘ°ьАЁТФПВОе·ҪГжөДЦчо}Јә

ЎЎЎЎЈЁТ»Ј©ЙъОпҫЯУР№ІН¬өДЧжПИ��ЎЈлmИ»Ҫӣ(jЁ©ng)ҡvғ|ИfДкөДЗъХЫСЭЧғ��Ј¬РОіЙЗ§ЧЛ°Щ‘B(tЁӨi)���Ўў№в№Цк‘лxөДЙъОпҙуЗ§КАҪз�Ј¬ө«‘ӘФ“іРХJЙъОпҫЯУР№ІН¬өДЧжПИ��ЎЈ

ЎЎЎ��ЎЈЁ¶юЈ©ЙъОпҝӮКЗІ»”аөШ°l(fЁЎ)ЙъЧғ®җ�ЎЈЯ@Р©Чғ®җУРөДәЬГчп@Ј¬Т»СЫҝЙТҠ����Ј»УРөДЧғ®җК®·ЦОўРЎ�����Ј¬ИЛоҗІ»ТЧІмУXЎЈҙЛНв���Ј¬Чғ®җҢҰУЪЙъОпұҫЙнҝЙТФКЗУРАыөД�����Ј¬ТІҝЙДЬКЗЦРРФөД��Ј¬ЙхЦБКЗУРәҰөД�����Ј»УРР©Чғ®җДЬЯzӮч����Ј¬ө«УРР©Чғ®җғHПЮУЪФЪ®”ҙъұн¬F(xiЁӨn)�����ЎЈ

ЎЎЎ��ЎЈЁИэЈ©ЧФИ»ҪзКЗТ»О»ЧХэөДІГЕР��Ј¬Льҹo•rҹoҝМ¶јФЪТФЖдП¬АыөДДҝ№вҢҸТ•ЙъОпөДёч·NЧғ®җ����ЎЈДЬүтәНЧФИ»ҪзПаЯm‘ӘөДЧғ®җұ»ұЈБф����Ј¬әНЧФИ»ҪзПагЈөДЧғ®җ„tқuқuұ»МФМӯ�����ЎЈҫГ¶шҫГЦ®��Ј¬ЙъОпҪӣ(jЁ©ng)ҙъҙъПаӮч��Ј¬ұШИ»әНЧФИ»ПаЯm‘Ә��ЎЈ

ЎЎЎ�����ЎЈЁЛДЈ©ЙъОпЖХұйҫЯУРК®·ЦҸҠҙуөДЙъЦіДЬБҰ�����Ј¬Я@КЗЧФИ»Яx“сөД№ҰДЬРФ®a(chЁЈn)Оп��ЎЈ„УОплxІ»й_КіОп�Ј¬ЦІОпРиТӘк–№вәННБИАЎЈЯ^¶аөДЙъОпЦ®йgұШИ»ТӘХ№й_јӨБТөДЙъҙжёӮ Һ����ЎЈУЙУЪН¬·NЙъОпҢҰЙъҙжөДТӘЗу»щұҫПаН¬Ј¬ТтҙЛ·NғИ(nЁЁi)ёӮ Һ®җіЈјӨБТ��ЎЈ

ЎЎЎ��ЎЈЁОеЈ©УЙУЪёч·NЧғ®җөД·eАЫ�Ј¬Н¬·NЙъОпйgЦрқuУРЛщІ»Н¬Ј¬лSЦш•r№вөДБчКЕЧоҪKҢ§ЦВРВОп·NөД®a(chЁЈn)Йъ�ЎЈө«КЗЦ»УРФЪЦРйgОп·NңзНцЦ®әуЈ¬РВОп·NІЕДЬХжХэҸДФӯОп·NЦРГ“·f¶шіц��ЎЈ

Я_ –ОД

ЎЎЎЎЯ_ –ОДЯM»ҜХ“өДғИ(nЁЁi)ИЭК®·ЦШSё»����Ј¬ТФЙПОеӮҖ·ҪГжғHКЗТ»ӮҖ¶уТӘөДёЕАЁЎЈЙъОпҝӮЧжХ“�Ј¬ЧФ°l(fЁЎ)®җЧғәНЧФИ»Яx“сКЗЯ_ –ОДЯM»ҜХ“өДғЙҙуЦчо}ЎЈТ»°Щ¶аДкЯ^ИҘБЛ�����Ј¬Я_ –ОДЯM»ҜХ“өДҫ«ЛиіРКЬЧЎБЛҡvК·әНҝЖҢWөДлpЦШҝјтһ����Ј¬ЦБҪсТАИ»мЪмЪЙъЭx�����ЎЈёщ“ю(jЁҙ)Я_ –ОДЯM»ҜХ“�Ј¬ЩҗшқЕдҢҰУэ·NөДКЧТӘДҝҳЛҫНКЗҢӨХТТ»ҢҰғһ(yЁӯu)Щ|(zhЁ¬)өД»щөA·NшқЈЁ№ІН¬өДЧжПИЈ©�����Ј¬И»әуФЪЖдЧУҙъЦРІ»”аәYЯx����Ј¬БфПВУРАыЗТДЬЯzӮчөДЧғ®җЈ¬МФМӯУРәҰәНҹo·ЁЯzӮчөДЧғ®җ��ЎЈБфПВөДЧғ®җЯҖұШнҡДЬәНЧФИ»ПаЯm‘Ә���Ј¬Ҫӣ(jЁ©ng)Я^•rйgөДҝјтһәуІЕДЬүт·Җ(wЁ§n)¶ЁйLҙж�ЎЈ

ЎЎЎЎИэ���Ўў¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“

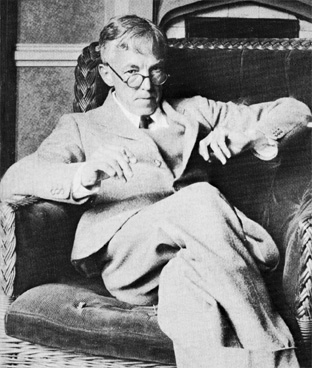

1908Дк�����Ј¬УўҮш”ө(shЁҙ)ҢWјТ№юөПЈЁG.H. Hardy�����Ј¬1877ЎӘЎӘ1947Ј©әНөВҮшбt(yЁ©)ЙъңШІ®ёсЈЁW. Weinberg�����Ј¬1862ЎӘЎӘ1937Ј©·Ц„eЧCГчБЛИәуwЯzӮчҢWЦРЧоЦШТӘөД¶ЁВЙЎ°№юөПЎӘңШІ®ёс¶ЁВЙЎұ����ЎЈ¶ЕІјЩқЛ№»щЈЁT. Dobzhansky����Ј¬1900ЎӘЎӘ1975Ј©ҸДФӯМKВ“(liЁўn)ТЖҫУГАҮшәу1937Дкіц°жБЛЎ¶ЯzӮчҢWЕcОп·NЖрФҙЎ·ЎЈУўҮшИЛәХсгАиЈЁJ. HuxIeyЈ©1942ДкөДРВЦшЎ¶ЯM»ҜЈә¬F(xiЁӨn)ҙъөДҫCәПЎ·И«Гжҡwј{БЛЯzӮчҢWәНЯM»ҜХ“ёч·ҪГжөДЯMХ№өИөИ��ЎЈУЙУЪЙПКцҝЖҢWјТөДіцЙ«№ӨЧч�Ј¬ФЪЙъОпЯM»ҜоIУтЦрқuРОіЙБЛұ»әуИЛ·QһйЎ°¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“ЎұЈЁ»тЎ°¬F(xiЁӨn)ҙъЯ_ –ОДЦчБxЎұЈ©өДРВҢWХfЎЈТА“ю(jЁҙ)Я@ӮҖҢWХf�����Ј¬ЙъОпЯM»ҜКЗТ»ӮҖУАәгөДСЭ»ҜЯ^іМЈ¬Я@ӮҖЯ^іМ°ьАЁН»Чғ�ЎўЯzӮчЎўЖҪәвәНёч·NёфлxөИ»щұҫТӘЛШ�ЎЈ

№юөП

¶ЕІјЩқЛ№»щ

ЎЎЎЎ1.Н»Чғ?yЁӯu)йЙъОпЯM»ҜМṩФҙФҙІ»Ҫ^өДФӯОпБП

ЎЎЎЎёщ“ю(jЁҙ)¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“Ј¬ЙъОпөДН»Чғ°ьАЁРЎЦБҶОӮҖәЛЬХЛбәНДіӮҖ»щТтөДН»Чғ���Ј¬ҙуөҪИҫЙ«уw»ыЧғДЛЦБХыӮҖИҫЙ«уwҪMөДұ¶РФЧғ»Ҝ�����ЎЈЯ@Р©Н»ЧғҢҰУЪЙъОпФӯУРөДЯzӮчРЕПўҺмҳӢ(gЁ°u)іЙБЛ»тҙу»тРЎөДӣ_“ф�ЎЈ‘ӘФ“іРХJ�Ј¬ФЪРОіЙОп·NөДҺЧК®ИfЙхЦБҺЧ°ЩИfДкөДҡvК·лA¶ОЦРЈ¬Ф“Оп·NЛщ“нУРөД»щТтҙу¶аКЗұИЭ^ұЈКШөД���ЎЈЯ@Р©ӣ_“фЈЁҢҰФӯЯzӮчЩYФҙөДёьёДЈ©ҢҰФӯЙъОпИз№ыІ»ФміЙОЈәҰ��Ј¬ЙхЦБКЗК№Ф“ЙъОпДЬёьәГөШЯm‘Әӯh(huЁўn)ҫі���Ј¬ДЗГҙЯ@Р©Н»ЧғҫНҝЙДЬұ»ұЈБфЎЈИз№ыН»Чғ°l(fЁЎ)ЙъФЪЙъЦіјҡ°ы�����Ј¬ЛьөДЯzӮчР§‘ӘҢўӮчҪoПВТ»ҙъЎЈТ»ө©Я@Р©Н»Чғ®a(chЁЈn)ЙъөДЙъОпҢWР§‘ӘІ»АыУЪФ“ЙъОпөДЙъҙж�Ј¬ЛьӮғҫНҝЙДЬұ»ЧФИ»Яx“сЛщМФМӯЎЈ

ЎЎЎЎ2.·NИә»щТтҺмЕcЯzӮчЖҪәв

ЎЎЎЎ·NИәКЗ·ЦІјФЪН¬Т»Йъ‘B(tЁӨi)ӯh(huЁўn)ҫіЦРДЬЧФУЙҪ»ЕдәН·ұЦіөДН¬·NӮҖуwөДҝӮ·QЎ�Ј¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“І»ФЩНЈБфУЪЯ_ –ОД®”•rЦшСЫөДТ»ӮҖӮҖЙъОпӮҖуwөДЯzӮчЧғ®җР§‘ӘЙПЈ¬¶шКЗ°С·NИәҝҙЧчКЗГҝӮҖОп·NөДҫЯуwҙжФЪРОКҪ����Ј¬ЧўТвҝјІмГҝӮҖ·NИәЦР»щТтҺмөД„У‘B(tЁӨi)Чғ»ҜЯ^іМЎЈТ»ӮҖ·NИәЦРИ«ІҝӮҖуwЛщ“нУРөДЛщУР»щТт·QһйФ“·NИәөД»щТт����ЎЈ1908Дк���Ј¬№юөПәНңШІ®ёсН¬•rМбіцИәуwЯzӮчҢWЦРСРҫҝ»щТтоlВКЦёіцЈәФЪТ»ӮҖүтҙуөД�Ј¬ӮҖуwДЬлSҷCҪ»Ед�Ј¬әуҙъЙъҙжВКПаөИЈ¬І»°l(fЁЎ)ЙъН»Чғ�����Ј¬ӣ]УРЧФИ»Яx“с���Ј¬ҹoӮҖуwЯwИләНЯwіцөД·NИәЦР��Ј¬ёч·N»щТтоlВКәНұн¬F(xiЁӨn)РНоlВКҢўТ»ҙъҙъұЈіЦІ»Чғ�ЎЈФ“¶ЁВЙҝЙТФҸД”ө(shЁҙ)ҢWНЖҢ§әНҢҚАэХ{(diЁӨo)ІйөГөҪЧCҢҚЎЈ

ЎЎЎЎјЩФOДі·NИәөД»щТтҺмЦРУР»щТтAәНөИО»»щТтa��ЎЈЗ°ХЯөД»щТтоlВКһйЈЁpЈ©����Ј¬әуХЯһйЈЁqЈ©Ј¬p+q=1��ЎЈИз№ыФ“·NИәЦРөДӮҖуwДЬЧФУЙҪ»Ед�����Ј¬ДЗГҙЛьӮғҺ§УР»щТтA»тaөДЕдЧУлSҷCҪMәПөДҪY(jiЁҰ)№ыҢў·ыәПЈЁp+qЈ©^2=p^2+2pq+q^2өД№«КҪ���ЎЈ

ЎЎЎЎ3��ЎўёфлxКЗРОіЙРВОп·NөДЗ°Мб

ЎЎЎЎ¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“ХJһй��Ј¬РВОп·NҸДФӯУРОп·NЦРГ“·f¶шіц����Ј¬кPжIІўІ»ФЪУЪЦРйgОп·NөДңзНц�����ЎЈЛыӮғМбіцЈ¬ФӯУРөД·NИә®”ЛьӮғіРКЬЧЎБЛЧФИ»—lјюөДҮАҝбЯx“сәу���Ј¬·NИә·ұЦіөДӮҖуw”ө(shЁҙ)БҝҢўИХТжФц¶а���ЎЈФЪТ»¶Ё—lјюПВЈ¬ДіӮҖЙъ‘B(tЁӨi)ӯh(huЁўn)ҫіЛщДЬүтіРЭdөДЙъОпБҝКЗУРПЮ¶ИөД���ЎЈі¬Я^БЛЯ@ӮҖПЮ¶И���Ј¬„УОпөДКіО﹩Ҫo•юіц¬F(xiЁӨn)¶МИұ����Ј¬ЦІОпІ»ДЬөГөҪідЧгөДЛ®·ЦәНк–№вЈ¬ТтҙЛ„ЭұШЖИК№ЙъОп·NИәЛДЙўЖҜТЖ»тЯwбг�ЎЈіЈСФөАЈәТ»ЙҪІ»ИЭ¶ю»ўЈ¬ҫНКЗҙЛоҗЙъ‘B(tЁӨi)Р§‘ӘөДЙъ„УҢ‘ХХ�����ЎЈЯ@ҳУ�����Ј¬ФӯУРөД·NИәҫНҝЙДЬ·ЦЙўіЙғЙӮҖ»т¶аӮҖРЎ·NИәЎЈЯ@ЩС·NИәФЪГӨДҝЖҜЙўөД·ұСЬЯ^іМЦРУРҝЙДЬлSҷC°l(fЁЎ)Йъёч·NН»Чғ�����Ј¬ФЩҪӣ(jЁ©ng)Я^ёчЧФІ»Н¬ӯh(huЁўn)ҫіПВөДЧФИ»Яx“с����Ј¬ұЈҙжБЛЯm‘ӘҙЛоҗЙъ‘B(tЁӨi)ӯh(huЁўn)ҫіөДН»ЧғЎЈҪӣ(jЁ©ng)Я^Т»ҙъҙъЙъЙъІ»ПўөД·ұСЬ��Ј¬Я@Р©ФӯУРРЎ·NИәйgұЛҙЛөДөШАнҢWҫалxФҪҒнФҪЯh�����Ј¬ЛьӮғЦ®йgПа»ҘҪ»ЕдөДҷCУцИХқuңpРЎ����Ј¬·NИәЦР·eАЫөДЧғ®җЦрқuФц¶аЈ¬ҪKУЪК№Я@ЩС·NИәРОіЙБЛИфёЙӮҖРН‘B(tЁӨi)ПаЛЖө«УЦІ»НкИ«ПаН¬өДЧғ·N���ЎЈЯ@ӮҖлA¶ОҪРЧцөШАнёфлx����ЎЈИз№ыЯ@·NЖҜТЖЎўН»Чғ�ЎўЧФИ»Яx“сәН·Ц»ҜөДЪ…„ЭіЦАm(xЁҙ)ЯMРРПВИҘЈ¬ёчЧғ·NйgөД…^(qЁұ)„eҢўІҪІҪАӯҙу����Ј¬ЛьӮғөДЙъАнҙъЦx•юіц¬F(xiЁӨn)Яm‘Ә®”?shЁҙ)ШЙъ‘B(tЁӨi)ӯh(huЁўn)ҫіөДЧғ»ҜЈ¬АэИзЈәІёИй„УОп°l(fЁЎ)ЗйЖЪөДёДЧғәНеeй_����Ј¬ұ»ЧУЦІОпй_»ЁөДјҫ№қ(jiЁҰ)өИЈ¬ҸД¶шК№ёчЧғ·NҸДөШАнёфлx°l(fЁЎ)Х№өҪЙъАнЙъ‘B(tЁӨi)ёфлx�Ј¬Я@•rёчЧғ·NТІСЭ»ҜіЙБЛҫЯУРёьЙоҝМІо®җөДҒҶ·NЎЈ

ЎЎЎЎөҪБЛЙъАнЙъ‘B(tЁӨi)ёфлxлA¶О�Ј¬ёчҒҶ·NйgҹoХ“ФЪРН‘B(tЁӨi)·ҪГжЯҖКЗФЪЙъАнҙъЦx·ҪГжЈ¬¶јТСҪӣ(jЁ©ng)іц¬F(xiЁӨn)ұИЭ^Гчп@¶шЙоҝМөДшҷңП���ЎЈлSЦш•rйgөДБчКЕ���Ј¬ҒҶ·NЦ®йgөД»щТтҪ»БчФҪҒнФҪА§лy�Ј¬ЧоәуҪKУЪЯ_өҪёфлxөДЧоёЯлA¶ОЎ°ЙъЦіёфлxЎұЎЈМҺУЪЙъЦіёфлxлA¶ОөДЙъОп��Ј¬ЛьӮғТӘГҙУЙУЪЙъЦіЙъАн»тЙъЦіЖч№Щ»тғЙХЯјжУРөДІо®җ��Ј¬ҹo·ЁЯMРРҪ»ЕдЈ»ТӘГҙДЬҪ»Едө«І»ДЬФРУэ®a(chЁЈn)ЙъПВТ»ҙъ����Ј»ФЩНЛТ»ІҪЈ¬лmИ»Гж¶аГҙПаЛЖлyТФ·ЦұжЈЁФS¶ашBоҗ���ЎўПүоҗәНәМұҫҝЖЦІОпөИ¶јУРЯ@·NЗйӣrЈ©���Ј¬ЛьӮғТСҪӣ(jЁ©ng)ҝЙТФұ»„қ·ЦһйғЙӮҖұЛҙЛӘҡБўөДОп·NЈ¬НкіЙҸДФӯОп·NПтРВОп·NөДЯ^¶Й����ЎЈсRёъуHКЗЧоіЈТҠөДЙъЦіёфлxҢҚАэЈ¬ЛьӮғҪ»Ед®a(chЁЈn)ПВөДт…КЗёЯ¶ИІ»УэөД���ЎЈ

ЎЎЎЎҝӮЦ®��Ј¬¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“ХJһй��Ј¬»щТтН»Чғ���Ўў»щТтЦШҪMЎўёчӮҖлA¶ОөДёфлxәНЧФИ»Яx“с����Ј¬КЗНЖ„УЙъОпЯM»ҜөДЦчТӘТтЛШ����ЎЈІ»лyҝҙіц��Ј¬¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“А^іРБЛЯ_ –ОДЯM»ҜХ“өДҫ«ИAәНЦчТӘғИ(nЁЁi)ИЭ����Ј¬Н¬•rУГ¬F(xiЁӨn)ҙъЙъГьҝЖҢWөДРВ°l(fЁЎ)¬F(xiЁӨn)ЎўРВіЙҫНҢҰЛьЯMРРСaідәНМбёЯ��Ј¬ҙЩЯMБЛҢҰЙъОпЯM»ҜХ“өДЙоИлСРҫҝ�Ј¬ҢўЛьНЖЙПТ»ӮҖҚдРВөД°l(fЁЎ)Х№лA¶ОЎЈ

ЎЎЎЎёщ“ю(jЁҙ)¬F(xiЁӨn)ҙъҫCәПЯM»ҜХ“���Ј¬ФЪЩҗшқөДЕдҢҰУэ·NЙП����Ј¬Н»ЧғөДұЈБфәНМФМӯ��Ј¬ИЎӣQУЪФ“Н»ЧғКЗ·сДЬК№шқЧУёьәГөШЯm‘ӘұИЩҗӯh(huЁўn)ҫі�����ЎЈ¶шФЪЩҗшқИәуwөД»щТтҺмЦР���Ј¬УРАы»щТтоlВКөДМбёЯәНУРәҰ»щТтоlВКөДҪөөН�����Ј¬ұШИ»Я`ұіЎ°№юөПЎӘңШІ®ёс¶ЁВЙЎұ�Ј¬¶шЗТТФҙЛ¶ЁВЙНЖЛг��Ј¬ТӘҢўУРАы»щТтНкИ«ЖХј°�Ј¬ҢўУРәҰ»щТтНкИ«ИҘіэЈ¬Из№ыӣ]УРУРУӢ„қөШУГРДәYЯx��Ј¬ЛщРиөД•rйgҢўҳOһйВюйL�ЎЈЧоәуЈ¬һйБЛК№»щТт¶аҳУРФәНұЬГвшқЩ|(zhЁ¬)НЛ»Ҝ���Ј¬ҝЙҢўН¬Т»шқПөөДшқЧУҢҚК©өШАнёфлx����Ј¬јҙФЪІ»Н¬ӯh(huЁўn)ҫі·ұСЬ�����Ј¬Я@ҳУөДЧц·ЁФЪҢҚ„ХЙПУРА§лyЈ¬Т»°гЩҗшқГыјТөДЧц·ЁКЗТэЯM»тЩI»ШЖдЛьөШ…^(qЁұ)Н¬Т»шқПөөДшқЧУ����Ј¬ТФҙЛ«@өГН»ЧғЯx“сЯM»ҜөДТжМҺЎЈ